90년대 CF 명장면, 한 줄 멘트로 시대를 움직이던 시절

당시 CF가 왜 이렇게 강렬했을까요?

90년대 CF 명장면, 한 줄 멘트로 시대를 움직이던 시절이 있었습니다. 90년대 대한민국, 정말 모든 것이 빠르게 변하던 시기였습니다. 경제는 고속 성장 중이었고, 외국 문화가 쏟아져 들어왔으며, 대중문화는 어느새 ‘스타’라는 이름을 가진 사람들로 북적였죠. 이 변화의 중심에서 소비자들의 시선을 단숨에 사로잡은 것이 바로 CF, 즉 광고였습니다. 요즘은 유튜브로 스킵하는 광고에 익숙하시겠지만, 그 시절에는 광고가 하나의 문화 코드였고, 때로는 가요보다 더 많이 따라 부르게 되는 ‘광고 CM송’이 존재했습니다. 단순히 제품을 소개하는 게 아니라 감성과 유행을 담아내며, 때론 ‘삶의 철학’까지 전달했던 것이죠.

왜 이렇게 CF가 강렬했을까요? 이유는 명확합니다. 당시 광고는 단순히 제품 홍보가 아니라, 하나의 예술로 소비되던 시기였습니다. 광고 감독은 마치 영화감독처럼 유명했고, 한 편의 CF에 들어가는 제작비는 웬만한 드라마 한 회를 넘길 정도였습니다. 유명 배우들이 CF 출연을 통해 이미지 메이킹을 했고, 광고 한 편이 스타의 인생을 송두리째 바꾸는 계기가 되기도 했습니다. CF는 단지 광고가 아닌, 당대의 ‘라이프스타일’과 ‘문화의 지도’였습니다.

CF 속 한 줄 멘트가 유행을 이끌던 시대

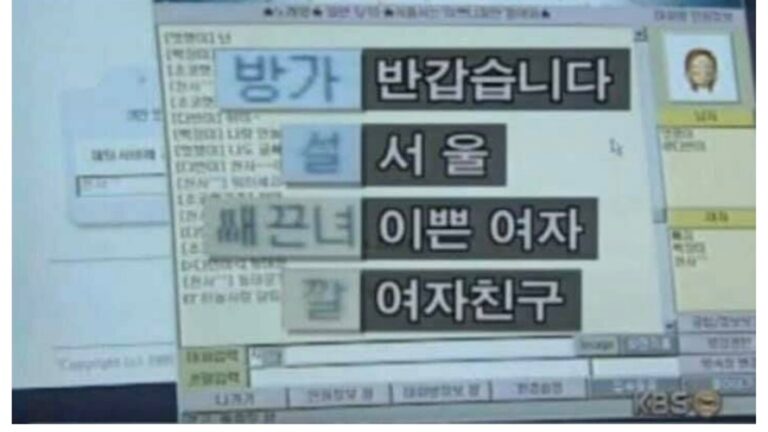

지금도 생생히 기억나는 문구 있으시죠? “초코는 롯데!, 내가 니 아빠를 아냐?, 대한민국 일등 신문 조선일보입니다” 등등. 이 짧은 문장들이 단순한 대사로 끝났을까요? 절대 아닙니다. 그 멘트는 길거리에서도, 교실에서도, 가정에서도 패러디되고 회자되며, 사람들 사이에서 ‘밈’처럼 소비됐습니다.

특히 1990년대 중반, 청춘을 겨냥한 CF는 언어 유희의 절정을 보여주었습니다. “커피 한 잔 할래요?“라는 말은 단순한 권유를 넘어, 사랑 고백의 정석처럼 쓰였고, “그녀는 예뻤다”는 광고 대사는 이후 드라마 제목으로도 쓰일 정도로 대중의 뇌리에 강하게 각인되었습니다. 즉, CF 속 한 줄이 사회적 유행어가 되어, 문화 자체를 움직이던 시기였습니다.

광고에 쓰인 멘트는 짧았지만, 그것이 만들어낸 파급력은 상상을 초월했습니다. 단어 선택 하나, 억양 하나, 배경음악 한 소절이 브랜드의 가치를 결정짓고, 대중의 감정을 흔들어 놓았죠. 지금처럼 SNS도 없고, 바이럴 마케팅이 없던 시절, CF 한 편의 힘은 정말로 ‘전국민 공유’ 수준이었습니다.

CF 스타가 곧 국민 스타였던 시절

1990년대를 대표하는 CF 스타들이 떠오르시나요? 심은하, 김희선, 배용준, 원빈, 이영애, 이정재 등 그 당시 광고를 장악한 얼굴들은 모두 당대 최고의 스타들이었습니다. 그런데 이 스타들이 먼저 드라마로 유명해졌을까요? 아닙니다. 많은 경우, 광고 출연이 스타의 등용문이자 전환점이었습니다.

예를 들어, 박중훈 씨는 ‘미원’ 광고로 대중적인 인기를 끌었고, 이영애 씨는 한 비타민 음료 광고로 ‘산소 같은 여자’라는 별명을 얻으며 대중의 관심을 한몸에 받았습니다. 이처럼 광고는 단순한 홍보 수단이 아니라, 배우의 이미지를 각인시키는 도구였고, 그 이미지가 드라마나 영화보다 더 강하게 남는 경우도 많았습니다.

또한 당시 광고 모델은 단순히 ‘제품과 어울리는 외모’를 가진 인물이 아니라, 대중의 정서와 연결되는 얼굴이었습니다. 웃을 때 눈이 예쁜 사람, 말을 하지 않아도 분위기가 따뜻한 사람, 도전적이고 자유로운 느낌을 주는 사람. 각 브랜드는 자사 이미지에 맞는 모델을 정교하게 매칭했고, 이는 곧 소비자의 감정선을 자극하는 열쇠가 되었습니다.

그 시절 CF 음악, 아직도 흥얼거리시죠?

1990년대 CF 하면 또 빼놓을 수 없는 게 바로 CM송입니다. 이 음악이 당시 얼마나 강력했는지는 지금 들어도 멜로디 하나로 그 시절 장면이 떠오를 정도입니다. “스카이~ 스카이~ 스카이텔~”, “참~ 좋은~ 당신과 함께라면~”, “새우깡~ 손이 가요~ 손이 가~” 등.

심지어 이 CM송은 가수들에게도 또 다른 데뷔 무대였고, 어떤 경우에는 본업보다 광고로 더 큰 인기를 얻는 경우도 있었습니다. 예를 들어, 이승환 씨는 ‘너를 향한 마음’을 CF 배경음악으로 사용하면서 동시에 음악인으로서도 큰 주목을 받았고, 김건모의 노래도 광고 덕분에 대중적 인지도를 더 넓혔죠.

CF 음악은 단순한 배경이 아니라 ‘공감 코드’였습니다. 짧은 시간 안에 감정을 흔들고, 브랜드에 감성이라는 날개를 달아주는 역할을 했습니다. 요즘으로 치면 브랜디드 콘텐츠의 원조이자, 음악 마케팅의 모범 사례라고 할 수 있죠.

브랜드보다 기억에 남는 건 ‘장면’

지금 어떤 브랜드를 떠올리실 때, 그 로고나 제품보다는 어떤 ‘장면’이 먼저 떠오르시지 않나요? 눈 위를 걷던 원빈, 비 오는 날 라면을 끓이던 장면, 반짝이는 눈망울로 “참이슬~”을 외치던 전지현 씨. 이 장면들이 오히려 브랜드보다 오래 남습니다.

그 이유는 광고가 단순히 상품의 특장점을 나열하는 데 그치지 않고, 한 편의 ‘단편 영화’처럼 기획되었기 때문입니다. 당시 광고 감독들은 타이밍, 연출, 음악, 스토리텔링까지 완벽하게 설계해 CF를 하나의 예술 작품처럼 만들어냈고, 덕분에 우리는 ‘광고’가 아닌 ‘감동’을 기억하게 되었습니다.

이러한 감성 중심의 CF는 시청자의 일상과도 밀접하게 닿아 있었습니다. 퇴근 후 집에서 편히 앉아 텔레비전을 켰을 때, 드라마 사이사이에 등장한 CF는 마치 감정의 쉼표 같았고, 때로는 하루의 피로를 풀어주는 작은 위로였죠.

지금도 그립고, 여전히 회자되는 그 시절의 광고들

요즘은 광고를 스킵하거나 프리미엄 서비스를 통해 아예 보지 않는 경우가 많습니다. 하지만 아이러니하게도, 그렇게 피했던 광고가 그때는 보고 싶어서 기다릴 정도였다는 사실, 기억하시나요? 광고 한 편이 방송되면 다음 날 친구들과 그 내용을 얘기하던 시절, 그 문화적 힘은 단순한 ‘마케팅’을 넘어서 ‘공감의 언어’였습니다.

지금도 유튜브에서 ‘90년대 광고 모음’을 찾는 분들이 많습니다. 왜일까요? 단순히 제품이나 스타가 보고 싶은 게 아니라, 그때의 분위기, 감성, 그리고 자신이 살았던 시대를 다시 느끼고 싶은 마음이 아닐까 생각합니다.

CF는 단순한 마케팅 도구가 아닌, 시대의 공기를 담은 거울이었습니다. 그리고 1990년대의 CF는 그 어떤 시대보다도 진심과 정성을 담아 만들어진 ‘문화의 기록’이자, 오늘날 우리가 추억하고 싶어 하는 ‘시간의 조각’입니다.