90년대 한국, 그 시절 우리가 사랑한 풍경들

한국 사회의 심장을 뛰게 한 ‘압축 성장’의 마지막 페이지

90년대 한국, 그 시절 우리가 사랑한 풍경들은 어땠을까요? 그 시절을 떠올리면 마치 오래된 필름 사진처럼 따뜻하면서도 역동적인 장면들이 떠오르지 않으시나요? 전두환 군사정권이 막을 내리고 문민정부가 들어선 시점에서, 한국 사회는 이전과는 전혀 다른 속도로 변화하기 시작했습니다. 정치적으로는 민주화가 본격적으로 자리 잡기 시작했고, 경제적으로는 IMF 외환위기라는 거대한 파도가 밀려오며 한국 경제의 민낯을 드러냈던 시기이기도 하지요. 하지만 그 와중에도 수많은 추억들이 생겨났습니다. 시장 골목에 울려 퍼지던 트로트, PC방 구석에서 친구들과 도란도란 즐기던 스타크래프트, 학교 운동장에서 돌던 피구공의 궤적 하나하나까지도요.

이 시기의 도시는 마치 숨 가쁘게 달리는 열차처럼 빠르게 재편되었습니다. 서울에서는 아파트 단지들이 우후죽순으로 들어섰고, 지방 도시들도 마치 ‘서울 따라잡기’에 몰두하듯 개발이 진행되었습니다. 그러다 보니 골목길의 정겨운 포장마차나 구멍가게들은 점점 사라져 갔지만, 그만큼 새로운 문화와 기술들이 사람들의 삶 속으로 파고들기 시작한 거죠. 휴대전화가 ‘삐삐’에서 ‘폴더폰’으로 진화하면서 사람들의 소통 방식도 눈에 띄게 바뀌었습니다. 거리의 공중전화 부스 앞에서 줄을 서며 통화하던 풍경도 어느덧 희미한 기억이 되어버렸고요.

청춘의 상징, 문화의 꽃이 핀 90년대

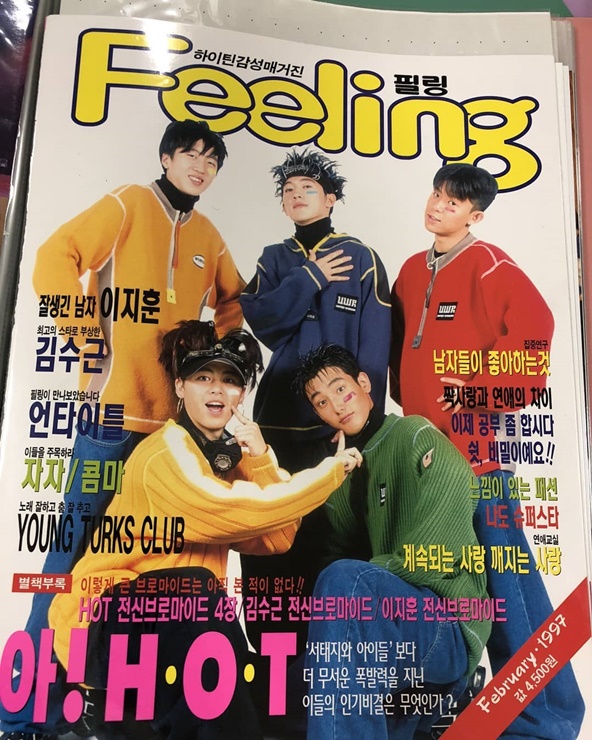

90년대 한국을 이야기할 때 절대 빠질 수 없는 게 있습니다. 바로 문화입니다. 그 시절 가요계, 혹시 기억나시나요? H.O.T.의 ‘전사의 후예’, 서태지와 아이들의 ‘난 알아요’, 젝스키스의 ‘커플’, 핑클의 ‘내 남자친구에게’ 같은 곡들이 교실 안팎에서 끊임없이 울려 퍼졌습니다. 음악 프로그램의 탑골 순위는 그 자체로 학생들의 관심사였고, 친구들과 팬클럽을 만들며 야광봉을 흔들던 그 감정들, 지금 다시 느껴도 가슴이 두근거릴 만큼 생생하지 않으신가요?

TV에서는 ‘허준’, ‘모래시계’, ‘사랑이 뭐길래’ 같은 드라마들이 사람들의 감정을 들었다 놨다 했고, 예능 프로그램에서는 ‘일요일 일요일 밤에’나 ‘TV는 사랑을 싣고’ 같은 따뜻한 콘텐츠들이 가족들의 웃음을 책임졌습니다. 지금처럼 OTT 플랫폼이 넘쳐나지 않던 시절이라, 모두가 같은 시간에 같은 채널을 보며 이야기를 나눌 수 있었던 그 시대만의 정(情)이 있었습니다.

한편으로 영화계도 본격적으로 황금기를 맞이하기 시작했습니다. 박찬욱, 봉준호, 김지운 감독처럼 지금은 세계적인 명성을 얻은 이들의 첫 발자국도 바로 이 시절에 찍혔습니다. ‘쉬리’, ‘초록물고기’, ‘8월의 크리스마스’ 같은 작품들이 관객들의 감성을 파고들면서, 한국 영화는 점점 더 깊은 울림을 담아내는 데 성공했지요.

디지털의 문을 두드리다: 기술과 교육의 변화

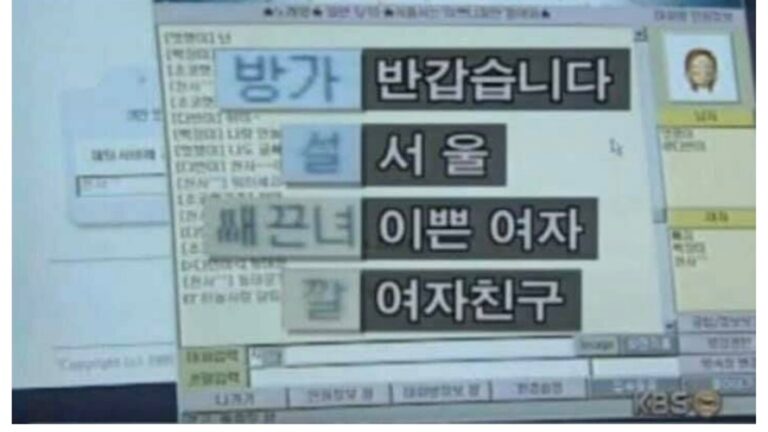

90년대는 아날로그와 디지털이 팽팽하게 맞붙던, 그야말로 전환기의 한가운데였습니다. 지금은 너무도 당연한 존재인 인터넷이 서서히 일반 가정에 보급되기 시작한 것도 이 시기였고요. ‘천리안’, ‘하이텔’, ‘나우누리’ 같은 텍스트 기반의 통신망을 통해 사람들은 정보 공유의 새로운 세계를 처음 맛보았습니다. 누군가는 PC통신 게시판에 소설을 연재하기도 하고, 누군가는 채팅방에서 처음 보는 사람과 깊은 인연을 쌓기도 했지요. 아이들은 ‘한글과컴퓨터’로 워드 연습을 하고, 디스켓 하나 들고 컴퓨터실로 향하며 ‘정보화 시대’라는 단어를 피부로 체감했습니다.

교육 현장도 이 시기를 기점으로 빠르게 변했습니다. ‘국영수’ 위주로 짜인 입시 위주의 교육 시스템에 대한 사회적 논의가 고조되었고, EBS 방송이나 모의고사 시스템이 좀 더 체계화되기 시작했습니다. 1995년에는 수능이 처음으로 실시되면서 대한민국의 대학 입시 제도는 큰 전환점을 맞았고요. 학부모님들 사이에서는 ‘강남 8학군’에 대한 관심이 높아지면서, 사교육 시장도 점점 활기를 띠었습니다.

거리 풍경 속 추억의 편린들

한때 우리 곁을 지키던 추억의 아이콘들, 기억하시나요? 동전 하나 넣고 뽑던 문방구 앞 뽑기 기계, ‘환타’나 ‘썬키스트’가 담긴 유리병 음료수, 그리고 파란 불빛의 ‘오락실’. 이런 것들은 지금 보면 투박하고 조악하게 느껴질 수도 있겠지만, 그 시절의 감정과 온도는 오히려 지금보다 더 뜨거웠습니다. 친구들과 ‘스티커 사진’을 찍어 책상 속에 간직하고, 매점에서 ‘죠스바’ 하나 사서 반 나눠 먹던 그 순간들이야말로 1990년대가 우리에게 준 가장 따뜻한 기억이 아닐까요?

심지어 그때의 교복 스타일, 단체로 입던 교련복과 운동장 조회 시간에 들리던 국기게양곡까지. 모두가 같은 리듬에 맞춰 살던 그 집단의 시절은 지금처럼 파편화된 디지털 사회에서는 더는 쉽게 찾아볼 수 없는 풍경입니다. 단일한 공감대가 있었고, 모두가 비슷한 텔레비전 프로그램을 보고, 비슷한 연예인을 좋아하고, 비슷한 문제집을 풀었습니다. 다 같이 웃고, 다 같이 울 수 있었던 시절이었기에, 지금 돌아보면 그리움이라는 감정이 유독 더 크게 다가오는 건지도 모르겠습니다.

마무리하며: 90년대는 ‘한국스러움’의 결정체였습니다

90년대 한국은 단순한 과거의 기억이 아니라, 지금의 한국을 만든 중요한 기반이자 거울입니다. 고속 성장의 끝자락, 민주화의 초석, 디지털화의 서막, 그리고 대중문화의 폭발적인 진화까지. 이 모든 것이 혼재되어 있던 그 10년은 혼란스러우면서도 눈부셨습니다. 누군가에겐 고된 시절이었고, 누군가에겐 청춘의 전부였으며, 누군가에겐 이제 잊히고 있는 장면이지만, 결국에는 우리가 함께 살아낸 생생한 한국의 역사입니다.

지금도 종종 거리에서 들려오는 90년대 노래 한 소절에 문득 걸음을 멈추고 미소 짓게 되신다면, 당신의 마음속에도 그 시절의 한국이 여전히 살아 숨 쉬고 있는 것 아닐까요?