순풍산부인과에서 하이킥까지 한국 시트콤의 황금기

시트콤, 그 단순한 웃음 너머의 삶의 거울

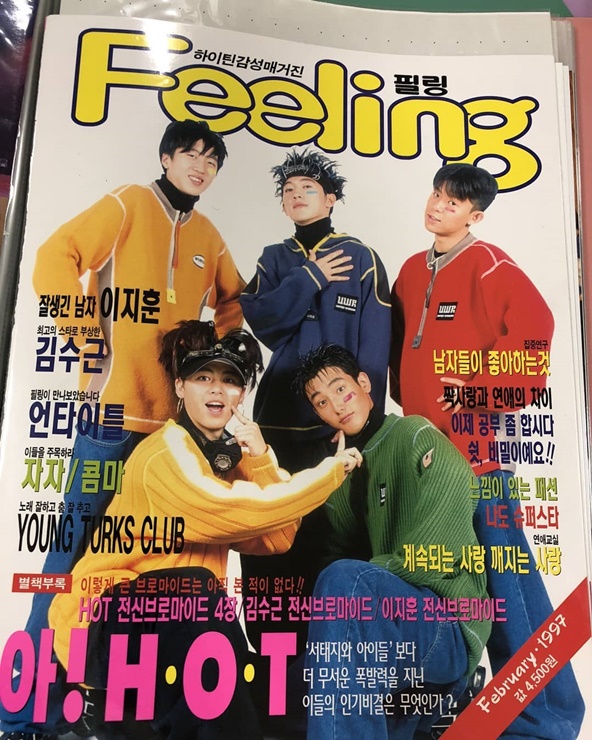

시트콤하면 순풍산부인과에서 하이킥까지 한국 시트콤의 황금기를 떠올리시는 분들이 많으리라 생각됩니다. 한때 텔레비전 속 저녁 시간대를 책임지던 장르였죠. 단순한 웃음을 넘어, 한 시대의 정서를 반영하고, 가족 간의 온기를 전하며, 직장과 학교에서 겪는 소소한 갈등까지 유쾌하게 풀어내던 바로 그 장르 ‘시트콤’입니다. 시트콤이라는 단어는 미국에서 ‘시츄에이션 코미디(Situation Comedy)’의 줄임말로 시작되었지만, 한국에서는 1990년대 중반부터 2000년대 초반까지 우리만의 정서를 가득 담아내며 완전히 새로운 스타일로 자리 잡았습니다. 그 시절의 시트콤은 단지 웃긴 프로그램이 아니었습니다. 누군가는 학교 끝나고 집에 와서 숙제보다 먼저 틀었던 ‘친구 같은 프로그램’이었고, 누군가는 밥 먹다말고 박장대소하던 ‘가족의 대화 주제’였죠. 그만큼 시트콤은 많은 이들의 삶 속 깊숙이 들어와 있었습니다.

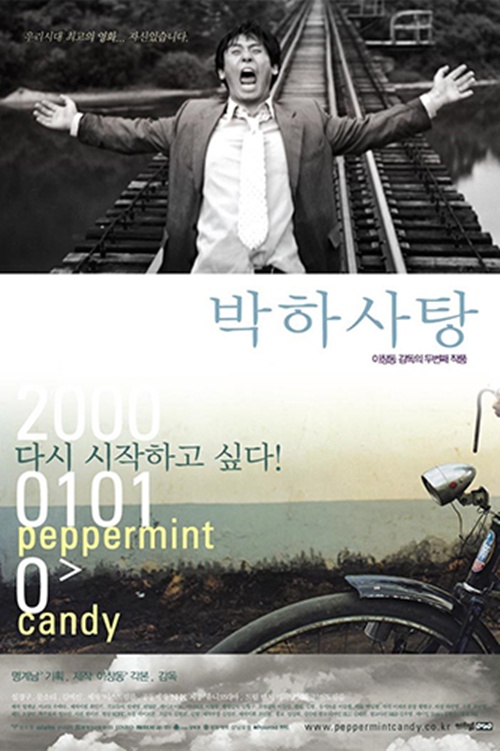

그 시절 대표작으로는 남자셋 여자셋, 순풍산부인과, 논스톱 시리즈, 지붕뚫고 하이킥 같은 작품들이 있었죠. 하나같이 시대를 반영하면서도 전 세대가 함께 볼 수 있는 가족형 콘텐츠였습니다. 특히 순풍산부인과의 미달이와 박영규 캐릭터는 그야말로 레전드 중의 레전드였고, 지금도 짤로 돌아다니며 새로운 세대에게까지 회자되고 있습니다. 이쯤 되면 한 편의 시트콤은 그냥 TV 콘텐츠가 아니라 문화의 일부였다고 할 수 있습니다. 이야기 전개는 짧고 가볍지만 그 안에 녹아든 캐릭터의 삶과 감정은 무척이나 진지하고 깊었지요.

일상의 소소한 디테일, 그걸로 충분했던 시대

요즘 드라마나 예능처럼 복잡한 설정이나 화려한 CG가 없던 시트콤이 어떻게 그리도 큰 인기를 끌 수 있었을까요? 정답은 ‘공감’이었습니다. 시트콤은 언제나 우리 일상과 가까운 소재를 다뤘습니다. 학교에서 생긴 일, 연애의 서툰 시작, 부부간의 티격태격, 부모님과의 갈등과 화해, 그리고 무엇보다도 직장에서 벌어지는 우스꽝스럽지만 현실감 있는 에피소드들. 그 모든 것이 우리 주변에서 늘 마주하던 이야기였기 때문에, 사람들은 시트콤을 보며 ‘어, 저거 우리 엄마랑 똑같아’, ‘저 상황 나도 겪어봤는데!’ 하며 웃고 또 울었던 것입니다.

또한, 시트콤의 가장 큰 매력 중 하나는 에피소드형 구조였다는 점입니다. 이야기마다 마무리가 깔끔하게 떨어지고, 다음 편을 굳이 이어 보지 않아도 되는 가벼움이 있었기에 바쁜 현대인들의 리듬에 딱 맞았죠. 특히 10대와 20대 시청자들은 매일매일 친구 보듯이 시트콤을 챙겨봤고, 자연스럽게 드라마 속 캐릭터와 감정적으로도 연결되었습니다. 요즘 말로 하자면 ‘정주행’이 아닌 ‘실시간 덕질’이라고나 할까요?

스타의 산실, 시트콤이 길러낸 얼굴들

시트콤은 단지 웃음을 주는 장르를 넘어 수많은 스타를 발굴한 무대이기도 했습니다. 한예슬, 장나라, 조인성, 공유, 김범, 윤은혜, 정일우, 황정음 등 수많은 배우들이 시트콤을 통해 처음 대중에게 얼굴을 알렸습니다. 이들의 첫 연기가 시트콤이라는 점은 꽤 의미가 있습니다. 왜냐하면 시트콤은 연기력이 좋다고 해도, 진짜 매력이 없으면 살아남기 어려운 장르이기 때문입니다. 대사가 자연스럽지 않거나 리액션이 어색하면 시청자는 바로 이질감을 느끼죠. 그래서인지 시트콤 출신 배우들은 대부분 자연스러운 생활연기와 감정 표현에 강점을 보입니다.

그리고 그 시절 시트콤은 단지 배우만이 아니라, 작가와 연출자들에게도 큰 실험장이었습니다. 빠른 템포, 다양한 캐릭터, 반복되는 유머 포인트, 단순하면서도 감정적으로 연결되는 대사 구조 등은 이후 한국 드라마 산업 전체에 큰 영향을 주었죠. ‘짧고 굵게, 그리고 기억에 남게’라는 공식을 만들어낸 장르라고 해도 과언이 아닙니다.

변화하는 미디어 환경 속, 시트콤의 부활은 가능할까?

그렇다면 지금은 왜 시트콤을 TV에서 보기 어려운 걸까요? 여러 가지 이유가 있겠지만, 가장 큰 이유는 변화된 미디어 소비 패턴과 콘텐츠 제작 환경입니다. 유튜브, 넷플릭스, 티빙, 쿠팡플레이 같은 OTT 플랫폼이 대세가 되면서 ‘매일 저녁, 특정 시간대에 가족과 함께 보는 프로그램’이라는 시트콤의 포지션이 점점 사라졌습니다. 사람들은 이제 자신이 원하는 시간, 원하는 장르, 원하는 배우의 콘텐츠를 직접 골라서 보죠. 게다가 시트콤 특유의 정서인 ‘느슨하고 익숙한 일상’이 자극적인 콘텐츠에 익숙해진 현대인에겐 다소 심심하게 느껴질 수도 있습니다.

하지만 최근 OTT 플랫폼에서도 짧고 유쾌한 콘텐츠가 다시 주목받기 시작하면서 ‘디지털 시트콤’의 가능성이 조금씩 보이고 있습니다. 예를 들면 웹드라마 형식의 시트콤, 브이로그에 가까운 일상형 콘텐츠, 또는 인스타 릴스나 유튜브 쇼츠 기반의 시리즈물까지. 물론 옛날처럼 TV 앞에 모여앉아 가족 모두가 함께 웃는 그런 시대는 돌아오기 어렵겠지만, 새로운 플랫폼에 맞는 시트콤의 재해석은 충분히 가능하다고 생각합니다.

그 시절 우리가 사랑했던 웃음, 다시 만날 수 있기를

시트콤은 더 이상 방송국 편성표의 고정 메뉴는 아니지만, 여전히 많은 이들의 추억 속에 살아 있습니다. 유튜브에 올라온 클립을 통해 ‘그땐 그랬지’ 하며 다시 웃고, 또 그 웃음 뒤에 감춰진 따뜻한 정서를 떠올리게 만드는 힘. 그것이 바로 시트콤의 진짜 매력입니다. 시청률이 높지 않아도 좋고, 대작 드라마처럼 화려하지 않아도 좋습니다. 우리 곁의 작은 일상, 그리고 그 속의 크고 작은 사랑과 갈등, 웃음과 눈물이 담긴 그런 시트콤. 언젠가 다시, 현대적인 옷을 입고 돌아온다면 많은 분들께 반가운 선물이 되지 않을까요?